حتى بداية خمسينيات القرن الثامن عشر، كان “ساحل القراصنة” الإسم الحقيقي للجغرافيا التي أضحت تسمى الآن بالإمارات العربية المتحدة، وهو لقب أطلقه البريطانيون على تجمع لعائلات ريعية تمارس الفيد وتعيش على القرصنة، وتحول بعد تطورات تاريخية إلى اتحاد لسبع إمارات برعاية بريطانية، وساهمت عوامل اقتصادية وسياسية وتوازنات دولية بجعل هذا الإتحاد من أهم القوى المؤثرة في الشرق الأوسط، لكن هذا الساحل رغم تحوله لدولة لم يستطع تجاوز أصله الحقيقي وسمعته التاريخية، فظل كما كان “ساحل القراصنة” ولكن تحت إطار دولة وبقراصنة جدد.

أول مهمة قام بها “القراصنة الجدد” محاولة قرصنة قطر والبحرين، اللتين كانتا جزءاً من الاتحاد بداية نشأته (1968)، وفشلت هذه المهمة مع إعلان الدولتين الاستقلال التام عنه، وبعد عامي (1971-1972) أضحى اسم الإمارات العربية المتحدة هو المعبر عن هذا الاتحاد، لكن سرعان ما تفجر الصراع بين أسرتي آل نهيان الحاكمة لإمارة أبوظبي وآل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي، وانتهى الخلاف لصالح أبوظبي بعد هيمنة شيخها زايد بن سلطان على قوتها الاقتصادية، وهي القوة التي أتاحت لابنه محمد فيما بعد قرصنة الإدارة السياسية لدولة الإمارات.

نجح القراصنة الجدد في فرض سمعة قوية لاتحادهم، فعبر الشركات الاقتصادية العملاقة وتحت غطاء الأبراج الحديثة ذات الزجاج اللامع، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالقوات المسلحة التي تضم مجموعة كبيرة من “مرتزقة العالم”، تم تأسيس نظام أمني واستخباراتي قمعي، ومع تنامي قوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد منذ (2009)، بدأ هذا النظام في نسج تحالفات خارجية مع قوى أمنية إقليمية ودولية، ومهد لذلك “الانقلاب الصحي” الذي تم على سلطة الرئيس الحقيقي للإمارات الشيخ خليفة، الذي تدهورت صحته في ظل غموض كبير يحيط بأسباب هذا التدهور.

نسجت الإمارات؛ أو بالأدق أبوظبي، تحالفات مشبوهة مع مخابرات الدول المؤثرة في مسار القرارات العالمية، ووصلت تلك التحالفات حتى تل أبيب، وأصبح محمد بن زايد الحاكم الفعلي رغم أن الصيغة القانونية للبلاد لا تجيز له ذلك، وفي الواقع فإن بن زايد مارس بحماية دولية انقلاباً كامل الأركان على السلطة السياسية، وبعد أن نجح في قرصنة السلطة السياسية لبلده، ذهب باتجاه قرصنة القرارات السياسية والأمنية للبلدان العربية، خصوصاً الدول التي انفجرت فيها ثورات الربيع العربي، عبر أنظمة التجسس ودعم الانقلابات والتدخل العسكري وإنشاء المليشيات وقتل المعارضين، وكان لليمن النصيب الأوفر.

الصعود السريع لمحمد بن زايد جعل منه نجماً عالمياً، وصل حد وصف بلده في الأوساط الأوربية بـ”اسبارطة الصغيرة”، وفي الحقيقة فإن أبوظبي لم تكن تحلم بأن تصل لهذه السمعة لولا طموحات ولي عهدها التوسعية، وهي الطموحات التي وجدت فرصتها الثمينة في عاملين رئيسين: الأول متعلق بحلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالصعود السريع لرأس المملكة، وهو ما مهد لمحمد بن زايد الطريق إلى التأثير على دوائر صناع القرار السياسي في الرياض، ومن ثم نسج تحالف بينه وبين ولي عهد السعودية، أما العامل الثاني والذي يعد نتيجة للأول، فقد تمثل بالقرار السريع للرياض القاضي بالتدخل العسكري في اليمن.

في الحقيقة، فإن أبوظبي قبل انخراطها في الحرب التي قادتها السعودية في اليمن، لم تكن بتلك السمعة التي تحظى بها الآن، ولم تكن لديها حتى المؤهلات التي تجعلها كذلك، فلقد أتاح لها تدخلها العسكري في اليمن تحقيق مكاسب لم تكن تحلم بها، فالإمارات من الدول العربية التي ليس لها مكان على الخارطة الجيوسياسية للأمن المائي، فهي ليست عضواً في نادي أمن البحر العربي، ولا يحق لها التواجد في نادي أمن البحر الأحمر، وقد فتحت لها مشاركتها في التدخل العربي ضد مليشيا الحوثي الطريق للتواجد العسكري في المياه الإقليمية والدولية للناديين المائيين، كون اليمن هي الدولة الوحيدة المتواجدة جغرافيا في البحرين الأحمر والعربي.

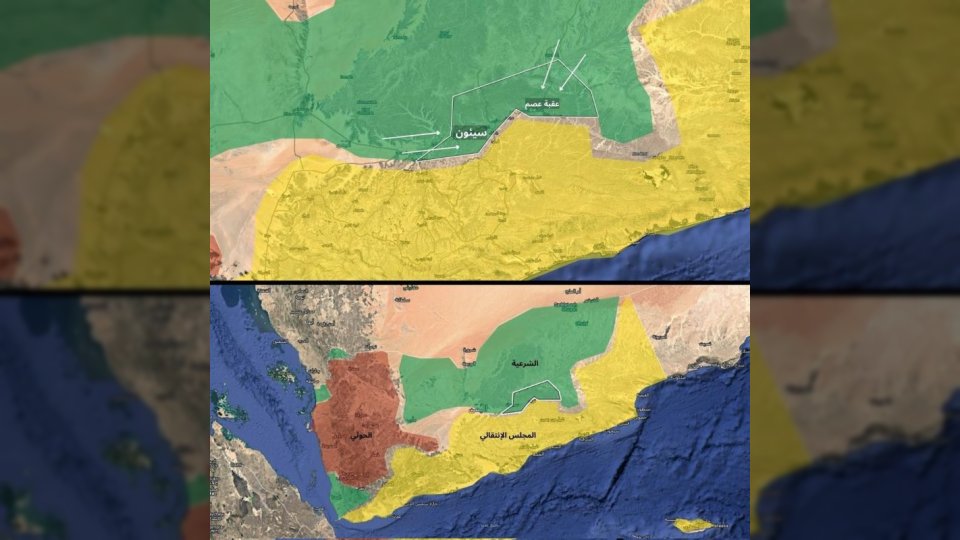

حققت أبوظبي نتائج توسعية وبسرعة قياسية في اليمن، وخلال أربع سنوات من التدخل العربي؛ أو السعودي الإماراتي بالأصح، أصبح لدولة محمد بن زايد نفوذ هائل، ليس فقط في مناطق النفط والثروات اليمنية، ولا حتى في مياه البحر الأحمر والموانئ، بل أيضا في بعض الدول المجاورة لليمن، حيث أقامت قواعد عسكرية لها في عدة دول أفريقية، فضلا عن محاولات التحكم ببعض الجزر اليمنية المهمة مثل جزيرة سقطرى.

لقد وجدت أبوظبي فرصتها في اليمن، وأرادت أن تتخذ منها جسرا لتحقيق أغلب طموحاتها دفعة واحدة، فتواجدها في البحر الأحمر يجعلها رقماً معادلاً للرياض، كما أن تواجدها في البحر العربي يحقق لها هيمنة على جارتها سلطنة عمان، وكان المسار لذلك يمر عبر قرصنة كل ما يقع بيدها من مدن وبحار وجزر، ولأنها تدرك جيداً أن وجودها طارئ ومخالف في الأساس لقوانين الأمن المائي للدول المحيطة بالبحرين العربي والأحمر، فقد قامت بإنشاء مليشيات محلية تدين بالولاء لها، كخطة بديلة في حال أدت الضغوطات المحلية والدولية لإخراجها.

كانت الإمارات تتوقع تلك الضغوطات، وقد أعدت لها تشكيلاتها المسلحة، لكنها تفاجأت بها تأتي بشكل أسرع من توقعاتها، فالمنظمات الدولية لم تستطع التعامل مع تواجد الإمارات في اليمن باعتبارها دولة مساندة، بل دولة تمارس نفوذا غير مشروع، والتعامل الرسمي اليمني وصفها “بشبه المحتلة”، كما أن الصوت الشعبي كان أكثر وضوحا وصراحة، فقد خرج ضدها باعتبارها احتلالاً مباشراً للسيادة، واعتداءً سافراً على للكرامة.

نتيجة لتلك الضغوطات الشعبية والدولية، أعلنت أبوظبي سحب قواتها من اليمن، لكنها لم تسحب معها مشكلتها التي لا تزال قائمة، لأن قرار انسحابها؛ تماما كتدخلها، كان وفق عقلية القراصنة، تفكر أبوظبي بأن إعلان الانسحاب سيكون فخاً لخداع العالم، حيث ستظل تدير مطامعها عبر تشكيلاتها العسكرية؛ التي تصفها تقارير دولية بمجاميع المرتزقة، لكن الحقيقة التي لم تدركها أبوظبي أن اليمن بحد ذاتها فخ كبير لكل القراصنة عبر التاريخ، الذين أتوا بصورة العدو الواضح أو الذين مثلوا دور الصديق، وإذا كانت الإمارات ذكية بما فيه الكفاية لتسابق الزمن السعودي والعماني في بسط نفوذ لها في اليمن، إلا أنها بنفس المقدار كانت غبية لتتجاهل أن الزمن اليمني لا يمكن مسابقته، لأنه ممتد منذ ولادة الحضارات ومستمر لنهايتها.