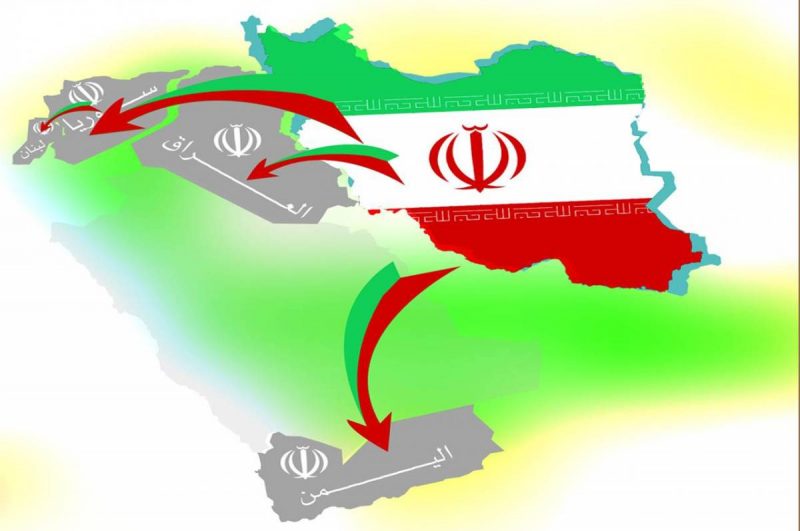

افتتح العام بقتل الولايات المتحدة قائد قوة “القدس” في “الحرس الثوري الإيراني” اللواء قاسم سليماني في بغداد. وهو الرجل الثاني في إيران بعد المرشد وكان مرشحه لخلافة روحاني. هي لحظة مراجعة لسلوك طهران، التي تفاخر أنها تحتل أربع عواصم عربية من صنعاء إلى بغداد مرورا بدمشق وحتى بيروت، تجاه المنطقة.

مما لا شك فيه أن نفوذ إيران واضح المعالم في هذه العواصم الأربع. والملاحظ أنه كلما ازداد هذا النفوذ ترسخا كلما تراجعت تلك البلدان على جميع الصعد. فاقتصاداتها تنهار وأحوال شعوبها تتدهور، وتفتقد إلى أبسط مقومات العيش.

انتقل العراق من بلد غني ومتطور إلى بلد غارق في الفقر والفساد، عاجز عن تأمين أقل الحاجيات التي صار يستورد معظمها من إيران بمليارات الدولارات. اليمن تحول من بلد فقير، لكن مستقر، إلى بلد يعاني المجاعة والأمراض الوبائية.

أما في سوريا فكان ثمن الإصرار على إبقاء الأسد في السلطة بالقوة والعنف، مقتل مئات آلاف السوريين، وتشريد نصف الشعب وتهديم سوريا ومدنها التي يعد بعضها من أعرق المدن التاريخية؛ كل هذا من دون أفق للحل.

قد يحاجج البعض ويشير إلى مسؤولية أميركا في بغداد، والسعودية في اليمن، وروسيا وغيرها في سوريا. لكن ماذا عن لبنان الذي بدأ تدهوره مع تصاعد نفوذ “حزب الله” ووضع يده على الدولة؟

ألم ينتقل لبنان من نمو اقتصادي بلغ 8 في المئة في العام 2011، تاريخ الانقلاب على حكومة الحريري الذي قام به الحزب وحلفاؤه، كي يصبح ثاني أكبر بلد مفلس في العالم وفي طليعة مؤشرات الفساد! فيما يعاني شبابه من البطالة مع عجزه عن صيانة البنى التحتية أو تأمين الكهرباء أو إيجاد حل لمشكلة النفايات. كذلك، يغرق الناس في الطرقات في الشتاء ومع ذلك يعاني من نقص في المياه.

ناهيك عن الوضع في إيران نفسها التي تشترك مع الدول التي تهيمن عليها بالفقر والبطالة والفساد، بالرغم من ثرواتها الضخمة التي تهدر في حروبها على أرض الآخرين. الأمر الذي أدى إلى ثورة شعوب العراق ولبنان وإيران نفسها. صحيح أن إيران قمعت ثورة الشعب الإيراني بشراسة ووحشية؛ لكن التقديرات تشير إلى اشتعال الجمر تحت الرماد.

ألم يكن ممكنا أن يختلف الأمر فيما لو أن إيران تصرفت بشكل مغاير بعد عقدها الاتفاق النووي مع الدول الغربية الست برعاية أوباما وعنايته؟! واستغلت بشكل مختلف رفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة (مليارات من الدولارات)، ما جعلها تحقق 12 في المئة من النمو في اقتصادها حينها! فتلتفت إلى داخلها وتعمل على رفاهية شعبها وتحسين ظروفه؟ ألم تقم الثورة الإسلامية لهذا السبب؟

بالمقابل، ماذا فعلت إيران بقيادة خامنئي وبطلها الأسطوري سليماني؟ أطلقت مشروعها الإمبريالي العدواني فزادت هجمتها وتوسعت في الإقليم ناشرة العنف والدمار أينما حلت.

يصف توماس فريدمان في مقالته المعنونة بـ “ترامب يقتل أكثر شخصية إيرانية مبالغ بتقديرها”! في نيويورك تايمز، يصف قاسم سليماني بالغباء وبأنه أكثر من تمت المبالغة بأهميته الاستراتيجية في الشرق الأوسط نظرا لحساباته الخاطئة. ويضيف أنه لو كان لإيران صحافة حرة وبرلمان حقيقي، لتم عزل سليماني لسوء إدارته الفاضح.

فمما لا شك فيه أن من نتائج هذه السياسات استبدال غالبية المواطنين العرب عداءهم المستحكم ضد إسرائيل وعدوانيتها إلى عداء ضد إيران؛ أو على الأقل أدى إلى تقاسم العداء بينهما بالرغم من الادعاء بأن الهدف هو تحرير القدس. ما حدا بالجيل العراقي الشاب أن يهتف “إيران برا برا” ويحرق عددا من مركز تواجدها. وأن يحملها قسم كبير من اللبنانيين، عبر “حزب الله” الذي استنفد رصيده المقاوم بالنسبة لهم ولغالبية العرب، مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

سليماني، البطل الأسطوري الإيراني، الذي أراد أن يشيد إمبراطورية فارسية على ملايين القبور وملايين المهمشين المقموعين في طول المنطقة وعرضها، يتمتع بصفات الديكتاتوريين الكبار. فسليماني الفولاذي مع الأعداء، كان رقيقا مع الضحايا الإيرانيين “ولديه تعلّق شديد بالجنود الشهداء، وكان غالبا ما يزور عائلاتهم”؛ وفي مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية قال “عندما أشاهد أطفال الشهداء، أرغب في أن أشم رائحتهم ولا أعود كما أنا”. ويجهش بالبكاء عند تأبين رفاقه.

جاء هذا في التحقيق المطول الذي نشرته مجلة “نيويوركر” الأميركية في 26 سبتمبر 2013 الذي أجراه الصحافي ديكستر فيلكنز عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

جاء فيه أيضا أن إيران لزمها ثلاثة عقود لبناء النفوذ الشيعي الممتد من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، بواسطة حلفائها في سوريا ولبنان؛ وهو النفوذ الذي يعرف بمحور المقاومة المحتشد ضد القوى السنية المسيطرة على المنطقة مع الغرب. وهذا المحور كان تحت قيادة سليماني، الذي خاض صراعا لا هوادة فيه حتى لو كان الثمن صراعا مذهبيا يلفّ المنطقة لسنوات.

استخلصت إيران من حربها مع صدام حسين، وبنت استراتيجيتها تجاه العالم العربي على أساسهما، درسين. الدرس الأول هو أنها كانت محاطة بالأعداء القريبين والبعيدين وعليها نقل الحرب إلى أرضهم لتدافع عن نفسها. والدرس الثاني الذي تعلمه الإيرانيون هو عدم جدوى خوض المواجهات المباشرة.

وفي ظل هاتين المسلمتين عملت إيران كي تبسط هيمنتها باتباع سياستها التقليدية عن طريق حكم الشعوب بالواسطة؛ فهي تنشئ الجيوش الموازية، أو الميليشيات بتعابير الحاضر، من مجندي الشعوب المغلوبة وتسيطر على الحكومات بعد أن تنصب أتباعا لها بينما تقودهم في الخفاء وتحارب بواسطتهم، أو بالأحرى يحاربون بالوكالة عنها. لذلك نجد أن نصرالله مستعد للانتحار دفاعا عن إيران عبر تهديده بإعادة الجنود الأميركيين في توابيت، بينما تبلغ إيران موعد ضربها للقاعدتين العراقيتين حيث يتواجد الأميركيون مع احتمال اكتفائها بذلك.

لا شك أننا على أعتاب مرحلة جديدة بحيث لم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة دعم حكومات من الطغاة غير الملزمين بتقديم أي حساب لأي أحد عما تمارسه. تطلق حنة أرندت على هذا النوع من الحكم “حكم اللاأحد”، المعتبر وبكل وضوح الأكثر طغيانا، طالما أن ليس ثمة أي شخص يبقى ليُسأل الحساب حول ما أنجز. إن هذه الوضعية، التي تجعل من المستحيل تحديد المسؤولية، وتعريف العدو؛ جعلت شعوب المنطقة تعلن رفضها لاستمرارها.

كما لم تعد حيلة استخدام العنف عبر تقسيمه إلى عنف شرعي وعنف غير شرعي قابلة للاستغلال. فعلى ما تكتب باربرا ريتمر في كتابها “الأنماط الثقافية للعنف”، هناك تعارض بين الحق الاجتماعي ـ الذي يقره القانون والمكانة أو العادة أو القبول الاجتماعي ـ وبين التبرير الأخلاقي ـ الذي يقره الاحتكام إلى التعاليم الدينية والمبادئ والحجج الأخلاقية، أو الأحكام الأخلاقية الإرادية. إذ يمكن للشخص في موقع سلطة قانونية أن يقوم بفعل شرعي لكن غير أخلاقي؛ بالمقابل يمكن أن يقوم عضو مبدئي من مجموعة اجتماعية محسوبة شريرة بعمل غير شرعي، ولكنه أخلاقي.

فهل تقلع إيران عن سياسة “الجنون” المدروس التي تتبعها وتعود دولة طبيعية كسائر الدول تهتم برفاه شعبها وحقوقه؟ علّ “حزب الله”، بدوره، يعود إلى رشده!